El corazón se encoge al asomarse al borde de la sima de Legarrea. En su interior, a 50 metros de profundidad (16 pisos) se descubrieron en 2016 los restos de Juana Josefa Sagardía Goñi, embarazada de siete meses, y de sus seis hijos de entre 18 meses y 16 años. Allí los arrojaron sus vecinos en 1936. ‘Sientes el arraigo del mal, algo tan incomprensible que da miedo, que escapa a la razón’, reconoce Dolores Redondo (1969), que ha tenido ‘pesadillas’ con esa grieta natural situada en los llamados Valles Tranquilos de Navarra, bajo cuyo manto de idílica belleza natural prepirenaica se han ocultado secretos, vergüenzas ancestrales y crímenes atroces como este. Y otros no tan lejanos, como el de un joven de Legasa desaparecido en 2008 y cuyo cuerpo se halló en la misma sima, lugar junto al que la creadora de la exitosa trilogía de Baztán se resiste a hacerse fotos por respeto. ‘Es la escena de un crimen. Donde pasaron cosas escabrosas y oscuras’.

Dolores Redondo, con el árbol bajo el que se abre la sima de Legarrea, escenario de crímenes, en Navarra. / Carlos Ruiz B.k.

La donostiarra supo de la historia cuando se divulgó el hallazgo de los restos de la mujer y sus hijos por parte del reputado antropólogo forense Paco Etxeberria y, ‘conmovida’, se inspiró en ella para su nueva novela negra fusionada con mitología vasco navarra, Las que no duermen. NASH (Destino / Columna). ‘No tengo que inventarme un crimen místico. Es real que una gente arrojó a su vecina y a sus seis hijos a esa sima aprovechando los primeros días de la Guerra Civil bajo la creencia de que era una bruja. Seguramente la temían tanto como la odiaban. Me inspiró el lugar y la realidad. Escribo sobre cómo una creencia se perpetúa hasta el punto de que la gente tiene la convicción de que una mujer es una bruja. El miedo y la superstición pueden llevar a matar’.

Mapa incluido en ‘Las que no duermen. NASH’ con las localizaciones del universo literario de Dolores Redondo. / Redacción

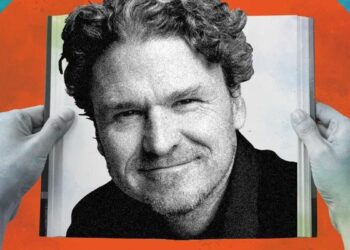

Redondo, consciente de ‘la fascinación por el mal que siente todo ser humano, porque sabemos que en una parte recóndita de nuestra alma está la capacidad de matar”, se mantiene fiel a su universo mystic noir, con el que ha vendido cinco millones de libros en 39 lenguas desde que en 2013 publicó El guardián invisible -inicio de la trilogía que siguió con Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta y a la que sumó la precuela La cara norte del corazón- y que ahora perpetúa con Las que no duermen. NASH, segundo título del cuarteto de los Valles Tranquilos, novelas independientes pero con una conexión que no revelará hasta el final, que empezó con Esperando al diluvio. Llega este miércoles a librerías arropada, de nuevo, por una ambiciosa campaña de promoción y una tirada en castellano de 220.000 ejemplares y 20.000 en catalán.

El mal nos fascina porque sabemos que en una parte recóndita de nuestra alma está la capacidad de matar’

La ganadora del Premio Planeta 2016 vuelve a experimentar ‘el síndrome del Baztán’ regresando a la capital del valle, Elizondo, donde pasó dos inviernos escribiendo el libro, a la vecina localidad de Elbete y al colindante valle de Malerreka y el pequeño pueblo de Gaztelu, donde está la sima de Legarrea, a la que a primeros de marzo de 2020, cuando la amenaza del covid empezaba a inquietar, desciende su nueva protagonista, Nash, una psicóloga forense que con su equipo de espeleología busca vestigios de leyendas de brujas -belagiles o sorginas en vasco-, pero se encuentra con el cadáver de una joven de la zona desaparecida tres años atrás, por la que cumple condena la expareja de la madre.

Escribo sobre cómo una creencia se perpetúa hasta el punto de que la gente tiene la convicción de que una mujer es una bruja’

‘Nash viene a renovar la forma en que la policía se plantea una investigación, es más emotiva y empática -explica Redondo-. Es una protagonista diferente, una psicóloga de los muertos. No son policías y participan cuando las autopsias no son concluyentes sobre la causa de la muerte y deben determinar cuál fue según el código NASH que ella adopta como nombre, cuyas iniciales significan natural, accidental, suicidio u homicidio. Indagan en el estado mental de la víctima, se meten en su mente, estudian cómo se sentían, entran en su ordenador y su móvil, hablan con quienes las conocieron…’.

Los pecados del padre no pueden ser los del hijo. Nadie es culpable de lo que hicieron sus abuelos o bisabuelos. Para seguir adelante, hay que perdonar’

Redondo recorre con un montón de periodistas escenarios de la novela, páginas por las que también transita la policía foral Amaia Salazar, protagonista de la trilogía del Baztán. Son como ‘el poli bueno y el poli malo’ y volverán a aparecer en próximas novelas que ya tiene pergueñadas. ‘Las creencias siguen existiendo en estos pueblos, donde hay muchas cuevas de brujas’, afirma la autora, que espera que los actuales vecinos de Gaztelu, que en 2017 se volcaron con un homenaje a las víctimas, que descansan en el cementerio del pueblo, acojan bien la novela. ‘Los pecados del padre no pueden ser los del hijo. Nadie es culpable de lo que hicieron sus abuelos o bisabuelos. Para seguir adelante, hay que perdonar’, señala quien se decanta por la hipótesis de que la de Juana Josefa Sagardía ‘fue una ejecución por brujería, un crimen de odio, porque existía el firme rumor, de que era bruja, que practicaba la antigua religión, que no iba a la iglesia. Se decía que otras mujeres de su familia también lo eran. Ella era muy bella y les acusaron de pequeños hurtos’.

Quienes cometieron aquel crimen pensaron que si se rodeaba de silencios se olvidaría con el tiempo, pero la novela significa ahora que no quedará en el olvido y traspasará fronteras’

Ante la sima interpela Redondo a una periodista local, del cercano Santesteban, que siguió el tema de cerca, Alicia del Castillo, quien apunta que una vecina dejó pagado a su muerte un nicho en el cementerio por si algún día se encontraban los restos. ‘Crecimos pensando que era una leyenda -admite la reportera-. Y los vecinos de Gaztelu quisieron acompañar a la familia Sagardía cuando los pudieron enterrar. Han intentado romper con aquella culpa familiar. Quienes cometieron aquel crimen pensaron que si se rodeaba de silencios se olvidaría con el tiempo, pero la novela significa ahora que no quedará en el olvido y traspasará fronteras’.

Redondo no cree que los mataran como represalia entre bandos de la Guerra Civil. ‘En Gaztelu todos eran carlistas y su esposo se alistó voluntario en el bando nacional. Pero al amparo de la contienda muchos aprovecharon en todo el país para vengar con asesinatos odios perpetuados durante generaciones por las lindes, deudas personales o envidias’.

Los Valles Tranquilos, escenarios de la nueva novela de Dolores Redondo. / Carlos Ruiz B.k.

La autora vuelve a la enfermedad mental centrada en la depresión y mantiene como tema central de sus novelas ‘la maternidad y las estructuras matriarcales’, como la que vivió ella misma de niña, con su padre marino ausente la mayor parte del tiempo. Y, sobre todo, pone el foco en ‘las que no duermen’ del título. ‘Es un homenaje a la inquietud femenina, al ansia de niñas y mujeres que cuando de noche las mandaban a dormir se mantenían despiertas y simbolizaban el mal. Es ‘la bruja de la casita en el bosque, que en vez de rezar, de noche hace de todo menos quedarse quietecita en su cama. O las que de niñas leíamos en la cama con una linterna yendo al día siguiente muertas de sueño al colegio. El ansia no duerme. A mí me puede, me levanto de noche y leo o escribo’.

Sus personajes son ‘mujeres inconformistas, rebeldes, con espíritu crítico, independientes, que hacen lo que les da la gana’. Las hay ‘irreverentes y anárquicas, con un espítitu brujeril’, como las Mitxelena, una madre y sus dos hijas que en la novela regentan una funeraria. ‘Cuando la sociedad dice ‘brujo y bruja, zorro y zorra’, marca el femenino de forma peyorativa. Un brujo es un hombre hechizante, sabio y místico, una bruja es todo lo peor’, lamenta Redondo antes de denunciar que ‘las ejecuciones por brujería siguen practicándose hoy en países como en la India, donde docenas de mujeres son ahorcadas, quemadas y ahogadas para impedir que pueden regresar de la muerte para vengarse, o en África, donde los niños albinos son abandonados a su suerte al nacer y se lleva a los rinocerontes a la extinción porque se cree que sus cuernos tienen poderes mágicos y valen una fortuna’.