Escribo porque me escucho. Las novelas maduran en mí durante meses, sin urgencia, instaladas como un zumbido en el segundo motor de mi cerebro, atravesando mis obsesiones, hasta que un día, hinchadas de tanto perseguirme, revientan en un puñado de páginas que nos apacigua: a ellas y a mí.

Hace seis años publiqué mi novela El aliado. Unos meses después nació mi hija. Poco más tarde sobrevino una pandemia global. Cuando nos dejaron salir de casa, acobardados por la posibilidad de un contagio, decidimos mudarnos a una remota aldea de seis habitantes. Pasado un año y medio, aproximadamente, el aislamiento hizo mella y nos trasladamos a un pueblo de Cantabria. Después de eso hubo otra mudanza, más dura. Y todo está conectado.

Insisto: escribo porque me escucho. No tengo un plan, ni una trayectoria definida de antemano. Cada una de mis novelas es la fotografía viva del vaso que comunica mi intimidad con el mundo que me rodea. Y así empezó, también, El jardín del diablo. ¿Qué escuchaba yo en 2019, cuando la promoción de El aliado ya había terminado? Un latido. A toda velocidad. El de mi hija cuando íbamos a la ginecóloga.

Preguntas obvias

Aquel latido me llenó de dudas, de preguntas obvias: fui un absoluto cliché. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Añadir una vida a este mundo? ¿Para qué? ¿Para ofrecerle qué? ¿Para enseñarle qué? El segundo motor de mi cerebro empezó a zumbar entonces, pero no le hice caso. El latido se encarnó en tres kilos de carne, huesos y cartílagos, y esa transformación despertó en mí recuerdos, miedos absurdos, obsesiones nuevas, otra vez los clichés: los del padre primerizo. ¿Cómo fue mi vida de niño? ¿Cuáles fueron mis hitos de crecimiento? ¿Qué aprendí, qué me pasó, qué me jodió la cabeza? El motor zumbó más fuerte, pero no le hice caso.

La pandemia me engordó, me alcoholizó y devastó buena parte de mi identidad (¿dónde están los libros sobre la pandemia?), y todavía tiemblo cuando visualizo que mi hija aprendió a caminar en un hall de dos metros cuadrados –es el mejor de esos recuerdos–. El zumbido fue peor que los anteriores, pero yo estaba anestesiado y lo ignoré con solvencia. Sin embargo, desplazarnos al campo –quiero decir: al campo puro– tuvo su parte positiva: reconectamos con una naturaleza con la que hacía años que no convivíamos.

Y fue allí, rodeados de trigo y girasoles, de alimañas y hormigas y árboles viejos, de víboras merodeando los pies descalzos de mi hija, de cervatillos petrificados ante los faros del Ford Fiesta, cuando el segundo motor, al fin, zumbó tan fuerte, tan fuerte, que necesité hacer un ovillo con el ruido y trenzarlo, como hago siempre, en un puñado de páginas. Porque comprendí, es la verdad, que todo estaba conectado: la paternidad, mi infancia, la naturaleza, los cuidados, el miedo, la soledad, la responsabilidad.

No somos islas, pienso, sino tejido. Y por eso, desde el único espacio libre que aún no nos está vedado, quise regalarle a mi hija una aguja a dos tintas –un jardín en blanco– para que imagine con ella, cuando quiera, lo que quiera.

‘El jardín del diablo’

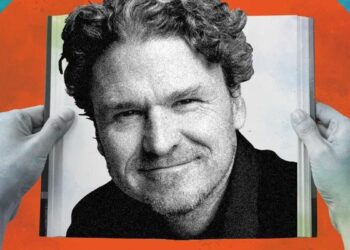

Iván Repila

Seix Barral

224 páginas

19 euros